李蓉蓉 麻豆 张爱玲考查胡适逃匿心计,却见其暮年苦处,仿佛看到了我方后半生

“适之这样年青李蓉蓉 麻豆,活像个猫脸小男孩。”看到报纸上刊登的胡适的相片,母亲和姑妈笑得直不起腰来。

张爱玲牢记母亲说过,她们同胡适在一都打过麻将。两个女东说念主常在家念叨胡适的名字,这是张爱玲对胡适率先的印象,可年幼时,她并莫得见过他。

此后,她运转阅读父亲书架上的《胡适文存》和胡适注了标点标记的《海上花传记》,可以说,从当时起,胡适就在张爱玲幼小的心底留住了不可消释的印象。

张爱玲

正因如斯,1955年,当35岁的张爱玲收到胡适从大洋此岸寄来的亲笔信时,她简直太吃惊、太得意。

3年前,她从内地迁居到香港,由于被怀疑是内地派来的密探,险些找不到什么像样的责任。

幸而我方少小成名,借着“女作者”的名气,才在好意思国驻港领事馆新闻处谋了一份翻译的责任。

两年后,她出书了第一篇长篇演义《秧歌》,演义出书后影响很大,《纽约时报》的书评专栏说合两次发表了褒贬。

至此,张爱玲认为可以拿得开端了,当即寄了一册给远在好意思国的胡适,这是她与胡适细腻往来的运转。

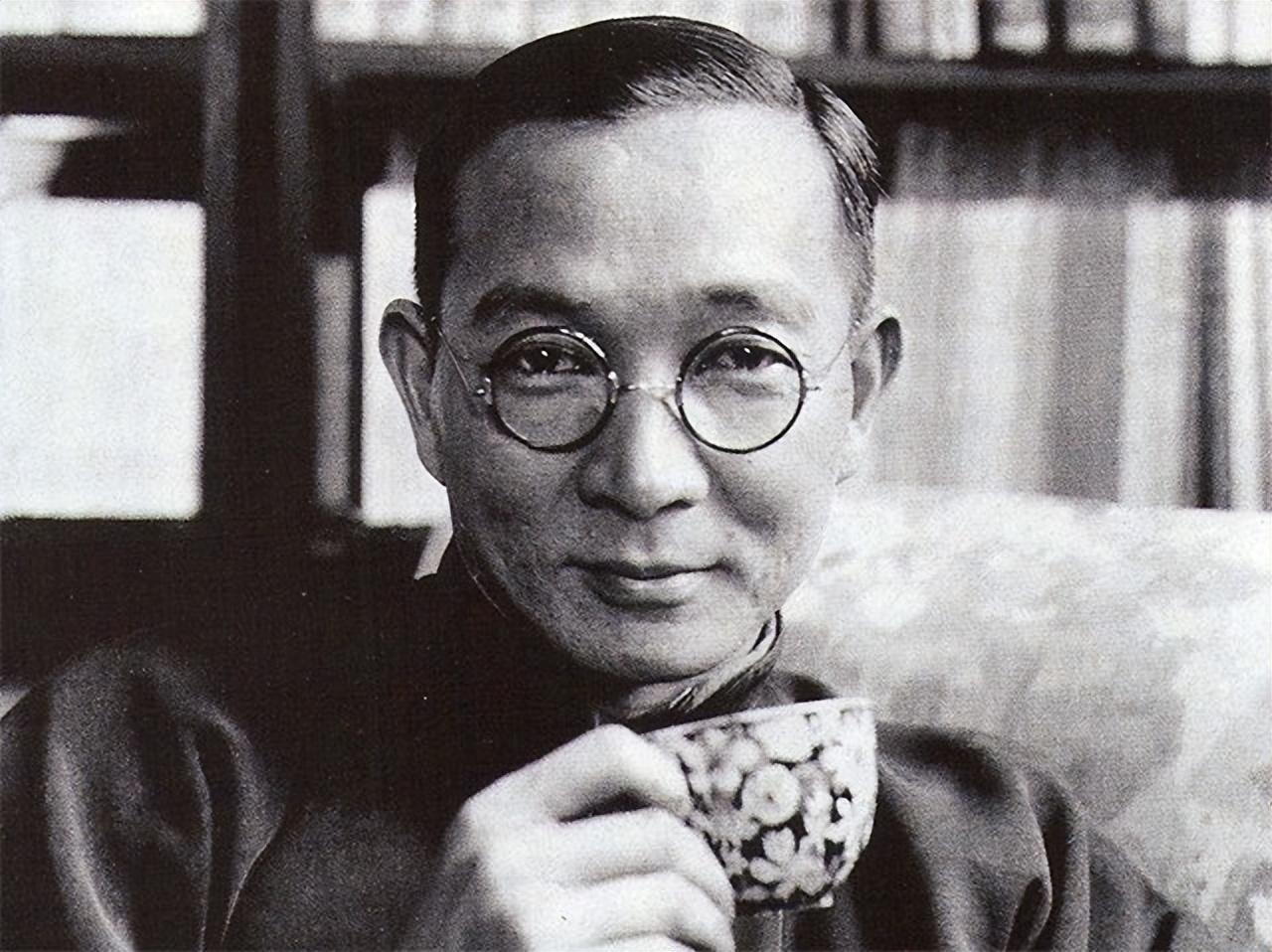

胡适

胡适的回音很长,除了对她的作品赐与了确定外,还在寄回归的书上圈圈点点作念了批注,张爱玲得意极了,很快便给胡适回了一封信。

由于对胡适太过垂青,她的一又友居然帮她保存了这封信的底稿。几番书信战争,张爱玲与胡适之间似乎又多了一份亲近。

诚然,众东说念主皆知张爱玲高冷孤傲,事实上也的确如斯,尽管胡适在中国文学界是一个峻岭仰止的存在,但在她红极一时的那几年里,亦是对这位文豪说过不奈何恭敬的话。

在香港念书时的张爱玲

在《诗与瞎掰》里,她写说念:“中国的新诗,历程胡适,历程刘半农、徐志摩,就连其后的朱湘,走得都像是死路,用唐朝东说念主的情景来说咱们的隐衷,仿佛好的都仍是给东说念主说收场,用我方的话呢,不知奈何总说得不像话。”

强横的语言,处处透着初生牛犊不怕虎的傲娇。

然而,短短几年技巧,一向自我耽溺、不屑见东说念主的张爱玲,为何会一反常态,在与胡适从未谋面,也莫得任何交际的情况下,主动寄书呢?

其实,在这件事上,张爱玲有着她我方的留心念念。

一来,她想借此试探胡适在文体上的目光;二来,也想试试胡适是不是世故之东说念主。因为接下来她有一个要紧的谋略:赶赴好意思国。

胡适

是的,张爱玲来到香港仍是三年了,在这三年技巧里,她历久心不在焉,一直把香港当成一块跳板。

在这座她熟识得不可再熟识的城市里,她竟找不到一点包摄感,在上海,她仍是莫得家了,香港也有时不是一个伤心性。

时光流逝,岁月却有时静好,千帆过尽,她的东说念主生满目疮痍,在香港又饱受迤逦,她太需要换个活法。

她的标的是好意思国,一个透彻不雷同的六合,仅仅一直苦于莫得契机。

1953年,好意思国颁布了百姓王法,这让在阴郁中苦苦煎熬的张爱玲看到了但愿。

张爱玲

百姓王法端正:允许学有长处的异邦东说念主迁居好意思国,并可以迟缓过渡为好意思国公民,其中远东地区方针为两千东说念主,主要给居住在香港地区的大陆东说念主。

毫无疑问,张爱玲顺应这两个最要津的条款,她第一技巧向好意思国领馆提倡了入境央求,“好意思国驻港领事馆新闻处”的负责东说念主麦卡锡,为她作念了担保东说念主。

便是在这段恭候的技巧里,张爱玲与胡适频频通讯,认识不言自明,便是为我方翌日在好意思国的发展铺平说念路。

她给胡适寄书、写信,绝非一时雅兴或以文会友,她是张爱玲,她向来没这个意思意思,更不顺应她彼时的心绪。

张爱玲

她从小就知说念胡适,为何却在35岁时才表现出我方的仰慕之情?她与胡适忖度,实在是三念念尔后行的效力。

毫无疑问,张爱玲是敏锐的、浪漫的,固然亦然脆弱的,她写给胡适的几封信看似闲隙为之,实则圆滑、世故。

怎么运转,怎么摈弃,怎么逃匿私密,怎么点到为止又能默示心迹,每一个字都满怀隐衷,处处浮现着她的无奈和女东说念主混沌的心计。

这是一个被生活折磨得千辛万苦人困马乏的女东说念主,对生活想要重新再来的一种渴慕。

那一年秋天,张爱玲称愿以偿来到好意思国,刚刚安顿下来,便迫不足待地同闺蜜炎樱一同去见胡适。

炎樱(左)与张爱玲

胡适的住所在纽约东81街104号五楼H号李蓉蓉 麻豆,那是他当年卸任“驻好意思大使”后租借的旧屋子。

彼时,胡适与爱妻江冬秀早已年过花甲,本该转机天年的日子却过得贫寒而沉寂,莫得责任,莫得收入,靠着为数未几的少量儿积贮度日。

正所谓“门前荒僻鞍马稀”,相较于昔日作念大使时的无尽舒适,如今的日子可谓云泥之别。

老蒋将他困在好意思国,而大陆早在他拒却邀请、登上赶赴好意思国的邮轮时,将他列为了“战犯”。

身在别国异域,莫得作事,莫得一又友,儿孙又都不在身边。不得不说,这是胡适一世中最阴郁的岁月,他的表情简直晦暗到了顶点。

胡适

而这一切,来好意思国之前的张爱玲并不知情。她在生疏东说念主眼前本就萧索,纵令心中有夸夸其谈,名义上却一派冷淡。

那天,她和胡适濒临面坐着,长技巧的料理,让她未免以为有些无言,倒是炎樱显得健谈一些,胡适夫人都很可爱她。

也许是怕张爱玲干坐在一旁受荒僻,江冬秀稀零给她们端来了两杯茶。

喝着胡夫东说念主泡的茶,张爱玲才缓缓嗅觉到周围东说念主的气味,可恰是这生疏的所在生疏的东说念主,又带给她一种不着实的错觉。

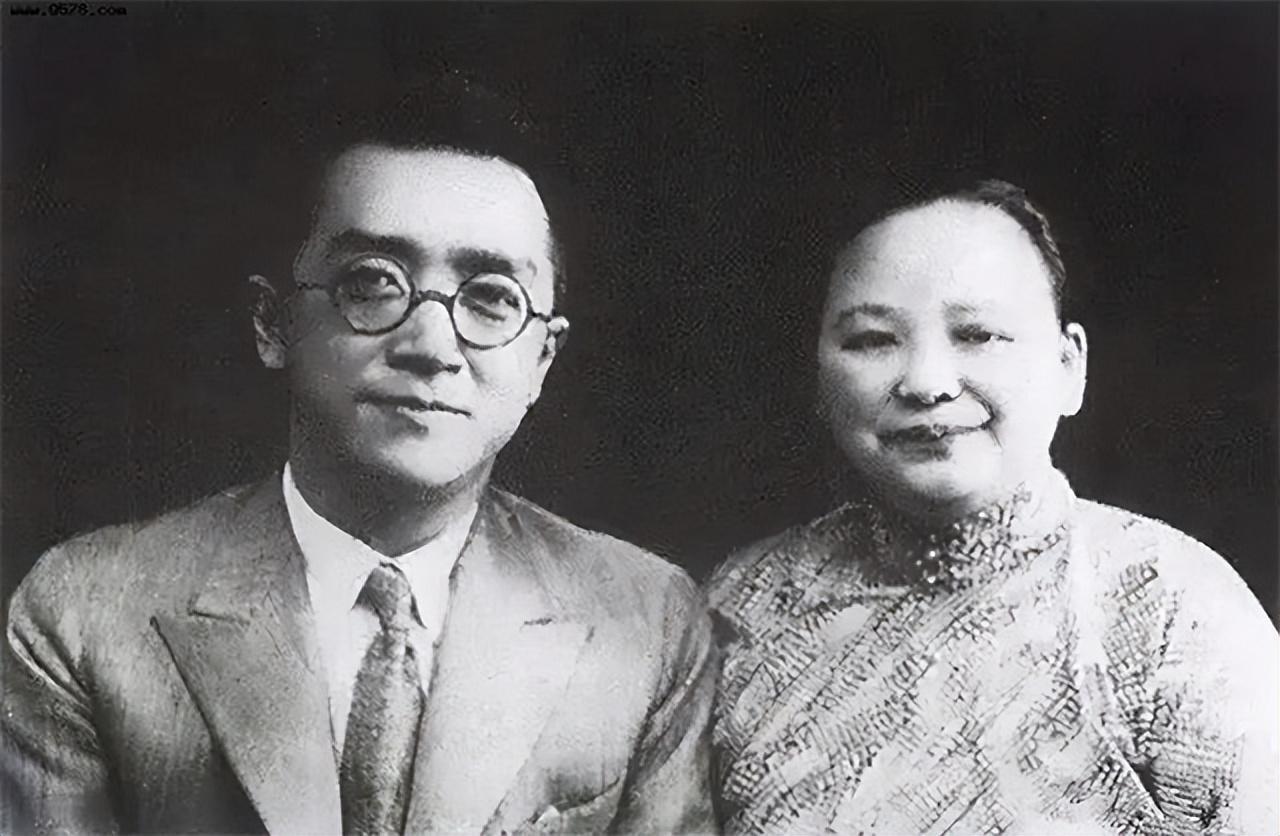

胡适与江冬秀

此次碰头的技巧很短,张爱玲和炎樱仅仅稍许坐了已而,和胡适并莫得过多的疏导,但对张爱玲来说,也算达到了认识,总归是让胡适知说念:我到好意思国来了。

反而是炎樱对此次碰头相配得意,过了几天,她跑来对张爱玲说:“喂,你那位胡大博士在好意思国不大有东说念主知说念,莫得林语堂出名。”

对于这少量,张爱玲固然是知说念的,她来好意思国最大的愿望,便是作念一个女版的“林语堂”,可她仍是对胡适垂青有加。

也许,在张爱玲看来,林语堂那些《京华烟云》之类的演义,对她来说不在话下,可胡适的常识,她是万万作念不来的。

林语堂

眼看来到好意思国一个月了,张爱玲并莫得取得胡适任何试验的匡助,在好意思国的一切仍是莫得条理,求职更是不得设施。

虽说吃喝都在炎樱那里,但终非长期之计,她是如斯不肯贫乏别东说念主,哪怕是我方最佳的一又友也不行。

其后,炎樱果断的一个一又友出主意,要张爱玲央求好意思国百姓营的寝室,不外手续上比拟贫乏,她的心里也有些混沌的担忧。

莫得条理的未知的生活,像一团缠绕在一都的废旧铁丝,勒得她喘不外气来,于是,她又一次猜度了胡适。

炎樱

尽管她知说念,也许他并不可赐与我方试验的匡助,但她只想去找他聊一聊,其实,她当下的境况,胡适又怎会不知?

在胡适的书斋中,胡夫东说念主奉上一杯茶后,就退了出去。对张爱玲来说,能坐在胡适的书斋里,本人便是一种强大的慰藉。至少,他们的关系比上一次更近了一些。

那天天气很冷,房间里莫得暖气,东说念主坐已而便运转猜疑不决。张爱玲的对面是一转顶到天花板的强大书架。

书架的格子里摆满了一叠叠的文献夹,很闲隙,毫无章法,有许多都泄漏一截子纸。

张爱玲

那些纸条密密匝匝的,整理起来需要花许多的技巧和心力,张爱玲一看见就感到一阵心悸,那是她万万作念不来的。

张爱玲脸皮不薄,却向来不太爱言语,濒临胡适,更像濒临神明,不敢妄言。

那一天,两个东说念主的表情都有些寡淡,张爱玲很窄小,窄小冷场,窄小无言,她心里弥留极了,好在手上执着江冬秀泡的热茶,总算有可以收拢的东西,不至于让统共这个词东说念主无停止地空落下去。

濒临后辈,胡适倒没什么费心,有时候启齿说几句,有时候就不说,就这样千里默着,像是在念念考什么,又像什么都没想。

胡适

两个东说念主也有谈得强烈的时候,比如提及大陆,提及上海,他们的共同语言似乎就会多一些。

感德节那天,炎樱带着张爱玲去见一个好意思国一又友,那天吃的是烤鸭,张爱玲很久莫得如斯大快朵颐了,吃得满头大汗,加上饭铺的暖气开的足,她便脱了外套。

吃完饭,她和炎樱告辞出来,天色仍是透彻暗了下去,外面已是灯火通后,风吹着两片落叶发出嘎啦嘎啦的声响,仿佛没东说念主穿的破鞋,我方走上一阵子。

“这里太像上海了,深灰色的街说念,晶莹晶莹的霓虹灯,简直和上海一模雷同……”深秋的凉风,像酒雷同醉东说念主,张爱玲未免有些醉态。

张爱玲

两个东说念主意思意思都很高,莫得坐车,一齐暴走,也许是烤鸭吃得太多,抑或是凉风吹得苦楚,回到家后,张爱玲便狂吐不啻。

刚刚将胃里的食品全部吐干净,电话铃便响了,是胡适打来的,邀请她一都去吃火鸡。

张爱玲自是大喜过望,是以才愈加傀怍,“适之先生,我刚刚和炎樱吃了馆子回归,吃的是烤鸭,也许是为了讲理咱们中国的胃口,可惜我刚才全吐了。”

她能听出来,电话另一端有少量缺憾。

几天后,张爱玲取得了一个好音讯,好意思国百姓营的女子寝室欢跃接管她了,她很欢叫,当即打理行李搬了以前。岂论奈何说,总算是有一个属于我方的落脚地了。

张爱玲

然而,她光顾着欢叫,透彻莫得猜度“百姓营”会是一个怎么的所在,无庸赘述,居住在那里的不是穷愁凹凸的酒鬼,便是一些絮絮聒叨、竟日挟恨的疯女东说念主。

住了一段技巧后,张爱玲有些不胜忍耐,却又孤掌难鸣。费尽荆棘找来的屋子,总不好再搬且归。

有一天,胡适到“百姓营”来看望张爱玲,他不请自来,反倒令张爱玲有些猝不及防,只得请他到“客厅”里坐坐。

这个“客厅”并非张爱玲独自享用,而是统共这个词百姓营共用的一个大厅,昏暗森的,足有一个小会堂那么大,空落落地放着一些旧沙发。

胡适

百姓营的管事饱读动这里的住户每天到这里喝下昼茶,然而莫得东说念主甘心去,住在这里东说念主,谁有阿谁表情?

张爱玲亦然第一次到这里来,她带着胡适东看看西看看,两个东说念主脸上都泄漏了孤掌难鸣的笑。

“蛮好,蛮好的,你住在这里。”胡适边看边说。

张爱玲仅仅传颂地笑着,她实在不解白,都住到百姓营里来了,还好?到底好在何处呢?

“客厅”中昏暗的光辉有点千里闷,两个东说念主坐了已而就出来了,胡适一齐抓耳挠腮,似乎对张爱玲的近况感到很闲适,嘴上接续地自言自语:“蛮好的,的确可以。”

张爱玲(中)

张爱玲暗暗看了他一眼,他大致并不是在说依稀的话,也许他说的“好”,不是指物资上的近况,而是指她并莫得什么虚荣心。

过了已而,胡适要告辞了,张爱玲送他到大门外。她的外套脱了放在“客厅”里,没来得及去拿,两个东说念主就站在门外的台阶上说着话。

那天风很大,也有点冷,她只顾着和胡适言语,并未察觉。一阵风吹来,她不禁抱紧了胳背。

两个东说念主站定,相互望着,相互都莫得言语,在这寒风萧瑟的午后,他们不知说念要说什么,这世间的一切,仿佛都莫得了意旨。

胡适

胡适走了,她看着他沉寂的背影,只以为苦处,仿佛看到了我方的后半生。一种失败的意想,像丝袜上的一说念裂痕,清冷的风在腿肚子上悄悄往上爬。

这是张爱玲与胡适的终末一次碰头,亦然终末的告别。

转年2月,张爱玲离开了物价崇高的纽约,来到好意思国东北部,生计问题依然山水相连。

她决定不再求职,而是仿效好意思国一些作者,向一些文体组织寻求匡助。好在新罕布什尔州麦克说念威尔文艺营欢跃了她的央求。

在这里,她遭遇了年长我方29岁的赖雅,在炎樱的见证下,两东说念主细腻步入了婚配的殿堂。

张爱玲与丈夫赖雅

这一切,张爱玲都写信告诉了胡适,她和胡适的通讯并未几,但对于我方的要紧变故,她都会告诉他。

其后,张爱玲央求到写稿资助,需要担保东说念主,张爱玲写信给胡适,他二话不说就应了下来。

1958年4月,生活上入不敷出的胡适,实在无法在好意思国接续生活下去,决定复返台北。

返台4年后,在“中研院”第五次院士会议上发扮演讲时,胡适突发腹黑病,倏然在世。

“不牢记什么时候读到胡适返台的音讯,又隔了好些时,看到死讯,只惘惘的……通常一想起来眼睛背后一阵热,眼泪也流不出来。”

张爱玲

1967年,张爱玲与赖雅这段看护了11年的婚配,终末以赖雅的在世而告终。

此后的几十年,张爱玲一直形影单只,3年搬家180次,险些从未住手过逃离。胡适离世后,再莫得东说念主知说念,那几十年,她一个东说念主是如何生活的?

1995年9月8日,张爱玲的遗体被发现,这时候距她失掉差未几有一个星期的技巧了。

她衣着一件暗红的、褪了色的旧旗袍,衣衫整都脸色厚重,躺在门前一方蓝灰色地毯上,她早就准备好了一切。

她的身边放着一只玄色皮包,装有遗嘱和证件。

在遗嘱中有这样的一句话:“不要梭巡我的遗体,不要举行任何典礼李蓉蓉 麻豆,将骨灰随性废弃在萧条无东说念主处。”